「トリアージは災害時の共通言語」 鶴見医師歯科医師会が災害時の対応学ぶ講演会 医療従事者ら40人参加

災害時に治療の優先順位を決める手段「トリアージ」を学ぶ、鶴見区災害時対策トリアージ講演会」が10月1日、鶴見医師歯科医師会館=鶴見中央=で行われた。

講演会は、鶴見医師歯科医師会が主催し今回で3回目。災害時は限られた医療資源で対応する必要があることなどから企画され、当日は区内の医療従事者のほか、地域防災拠点の運営を担う住民ら約40人が参加し、その手法などを学んだ。

実演を交えて解説した講師の鈴木教授

講師は、救命救急士でもあり、日本体育大学で救急医療を教える鈴木健介教授が務めた。

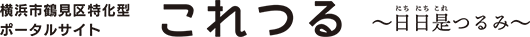

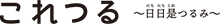

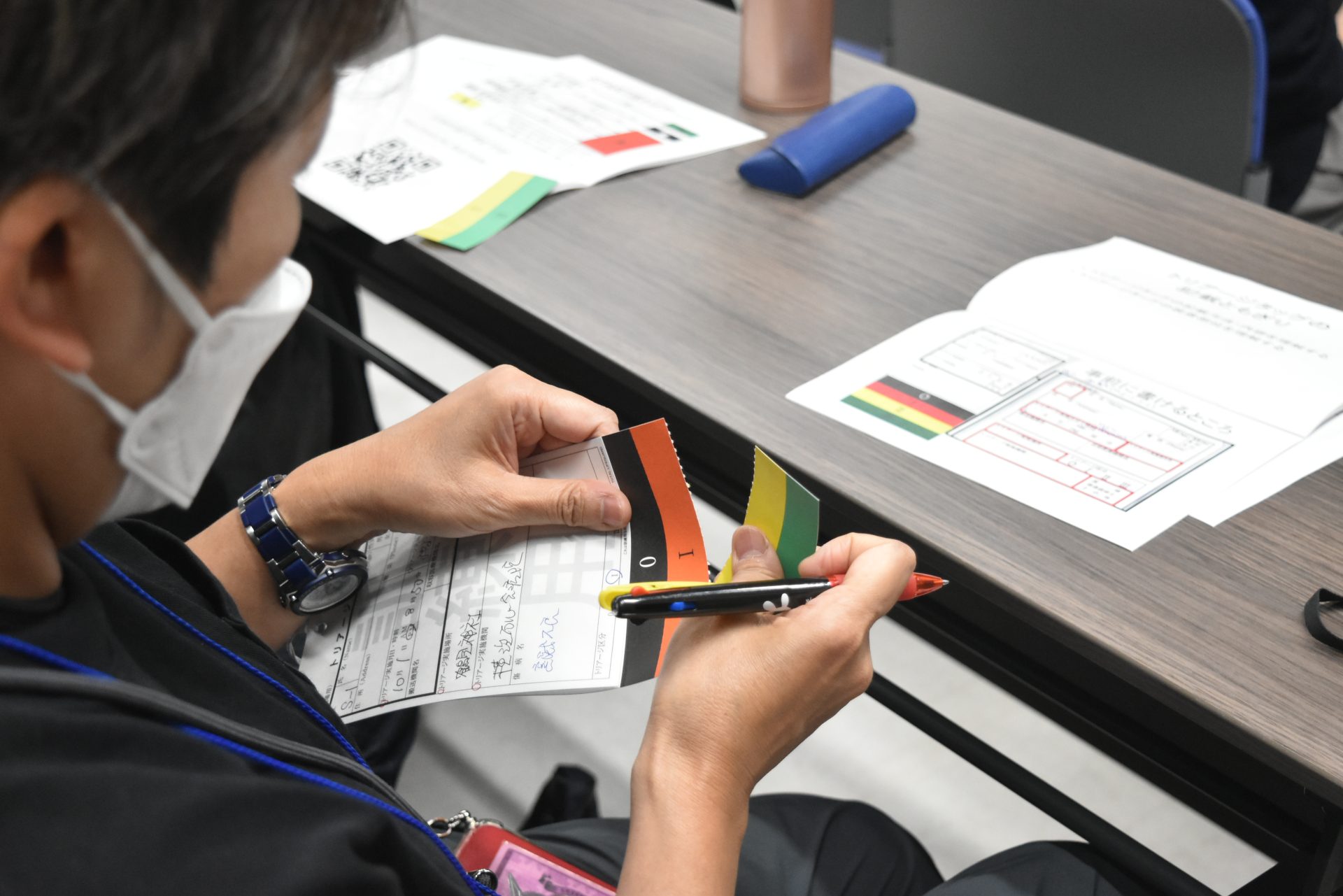

参加者同士で実際に体験しながら進められた講演会では、一人あたり30秒以内にトリアージを行い、必要に応じて何度も繰り返す「START法」と呼ばれるチャート型のトリアージ法について学習。

2人1組になった参加者が、呼吸や脈の有無などを確認し、重症度の判断を体験した。

- 決められた秒数で脈をはかる参加者

- 災害時を想定し、呼びかけながらトリアージを体験した

鈴木教授は「緑が歩ける人や、呼吸があるから赤など、トリアージを知っていることは、災害現場で共通言語になる」と説明。「避難所などでエリアわけするにも役立つ」などと、トリアージを学ぶことの必要性を訴えた。

同会の川名明徳理事長はあいさつで「2度、3度聞いても役に立つ。できるだけ多くの方に知ってもらいたい」と継続する意義に言及。

参加者の一人は「体験してみてトリアージについてわかった。復習しながらできるようになりたい」と話した。

実際にトリアージタタッグへの記入、切り取り、装着まで体験