【参加募集】〝防災のための〟「ペットの会」 鶴見中央地区で発足 いざに備え 有志住民ら「顔の見える関係づくりを」

「飼い主同士の助け合い。気軽に参加してほしい」と呼びかけるのは、発起人で自らも保護猫を飼うという俵奈美子さん

自治会加入問わず、災害時「共助」につなげる

飼い主同士の顔の見えるつながりを作り、災害時の共助につなげようと、鶴見駅東口すぐの鶴見中央エリアにこのほど、住民有志らによる「防災のための鶴見中央地区ペットの会」(俵奈美子会長)が発足した。

対象は、災害発生時、鶴見小学校と鶴見中学校が避難場所(地域防災拠点)となる鶴見中央地区在住のペットと飼い主で、自治会加入の有無は問わない。会員募集もスタートしており、9月21日㈰に第1回目の集まりを予定している。

◇ ◇ ◇

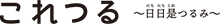

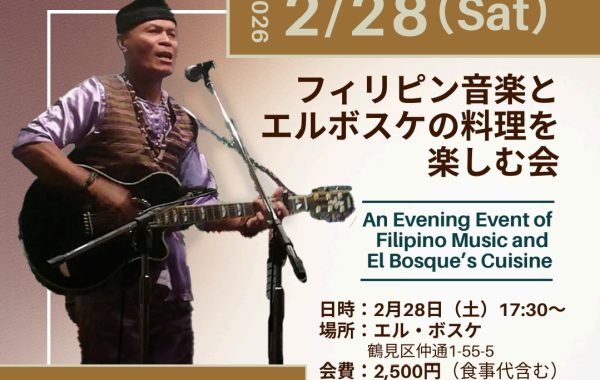

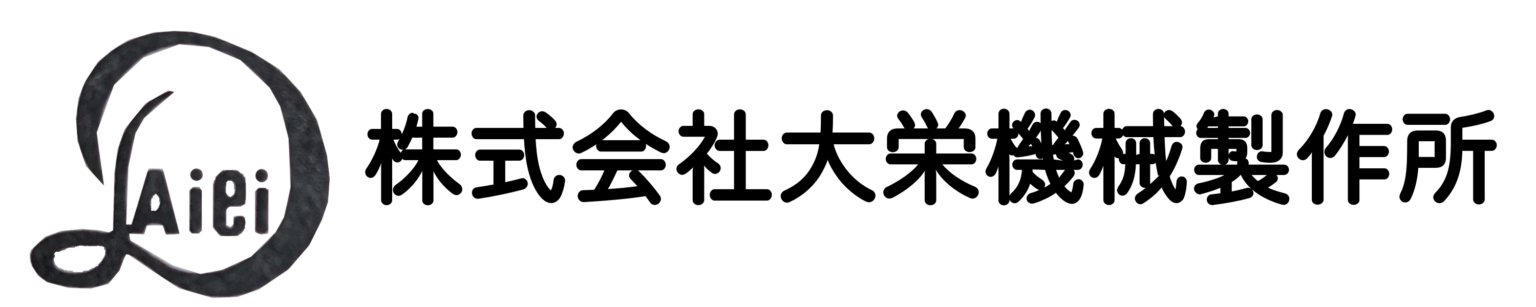

鶴見小学校と鶴見中学校が避難場所となるのは、主にJR鶴見駅東口から線路と鶴見川に囲まれたエリア(下画像参考)。

ピンク色に塗られたエリアが鶴見小学校地域防災拠点、緑色に塗られたエリアが鶴見中学校地域防災拠点となる(配布チラシ画像より一部抜粋)

共同備蓄や名刺作成も 9月21日に交流会

鶴見中央地区ペットの会は、「災害時に安心して同行避難ができるように」と、鶴見小学校と鶴見中学校の両地域防災拠点運営委員会の話し合いの中から派生して生まれたもの。

活動は、顔の見える関係を作るための平時の交流会や、ペットフードやペットシーツといった災害時に必要な物資の共同備蓄、ペット関連の勉強会の実施などを予定している。

第1回目の交流会は9月21日㈰10時~、芦穂崎公園=鶴見区鶴見中央4-37=で開催。地域防災拠点への避難時、「誰のペットか」といった情報がわかるように、ペットの写真付き名刺の作成も行うとしており、8月末までに申し込むと、9月21日の交流会で渡されるという。

発起人で、鶴見小学校地域防災拠点運営委員会メンバーでもある俵奈美子さんは「いつ何があるかわからない。いざというとき、ペットのことは飼い主同士でできるように、散歩仲間になったり、顔の見える関係づくりができれば」と話す。

参加募集のチラシ。実物は鶴見中央地域ケアプラザと鶴見中央コミュニティハウスに配架されている

地域防災拠点で会議継続のなかアイデア

災害時、在宅避難が難しい場合の避難場所や、防災備蓄庫などが整備されている地域防災拠点。鶴見区内では公立の小中学校31カ所が指定されている。

鶴見中央エリアは鶴見小学校と鶴見中学校となっており、それぞれエリア内の自治会・町内会会員らが開設にあたる拠点運営委員会に従事する。

鶴見小、鶴見中学校の同委員会では、3年ほど前から月に1度拠点会議を実施。発災時につながるさまざまな課題について解決策などを検討してきた。

今回の鶴見中央地区ペットの会発足は、その話し合いの中で企画したペット避難訓練などでの実体験をもとにしたものだ。

鶴見小学校および鶴見中学校の地域防災拠点運営委員会が作成する啓発チラシ。定期的にこうしたチラシをエリア内に配布しているという

「吠えない理由」で発足へ

全国各地での災害発生時、たびたび報道されるペット避難の課題などを見聞きし、対策を考えた両運営委員会では、昨年11月、初めて参加者を募集する形でペットの同行避難訓練を企画。それぞれ2頭ずつが参加したものの、慣れない雰囲気に吠え続けるなど、課題を感じたという。

一方、翌月、鶴見区による災害時のペット対策についての動画製作に会場として協力した際、同じく撮影協力として参加していた市民団体「つるみ犬部」の犬たちがほとんど吠えないという場面に遭遇。「初めての人だと吠える」といった話を聞き、普段から仲間を作らないといけないと、ペットの会の発足にいたった。

発足にあたっては、鶴見中央地区には駅前という立地からマンションや単身世帯など、自治会・町内会に加入していない世帯も多いことなどから、自治会加入の有無を問わずに参加者を募る形とした。

飼い主同士の共助のネットワークに

鶴見小学校地域防災拠点の運営委員長を務める鶴見中町会の八木幹雄会長は、「昨年の能登半島地震では、衛生面などの課題も多くあったと聞く。拠点の中でもペットの種類で分け、居場所も決まっている。それぞれが助け合う共助の意味で、飼い主さん同士で助け合ってもらえれば」としたうえ、「こうした取組がほかの拠点にも広がっていくよう進めたい」と話した。

鶴見中央地区ペットの会への参加は、年会費200円(ただし初年度は無料)。申し込みは応募フォーム(こちら)または鶴見中央地域ケアプラザおよび鶴見中央コミュニティハウスで配架しているチラシに必要事項記入の上、中町会館=鶴見中央4-9=のポストに投函する。

問い合わせはメールtsurumichuo.petnokai@gmail.comへ。

■参考動画=鶴見区災害時のペット対策について(こちら)